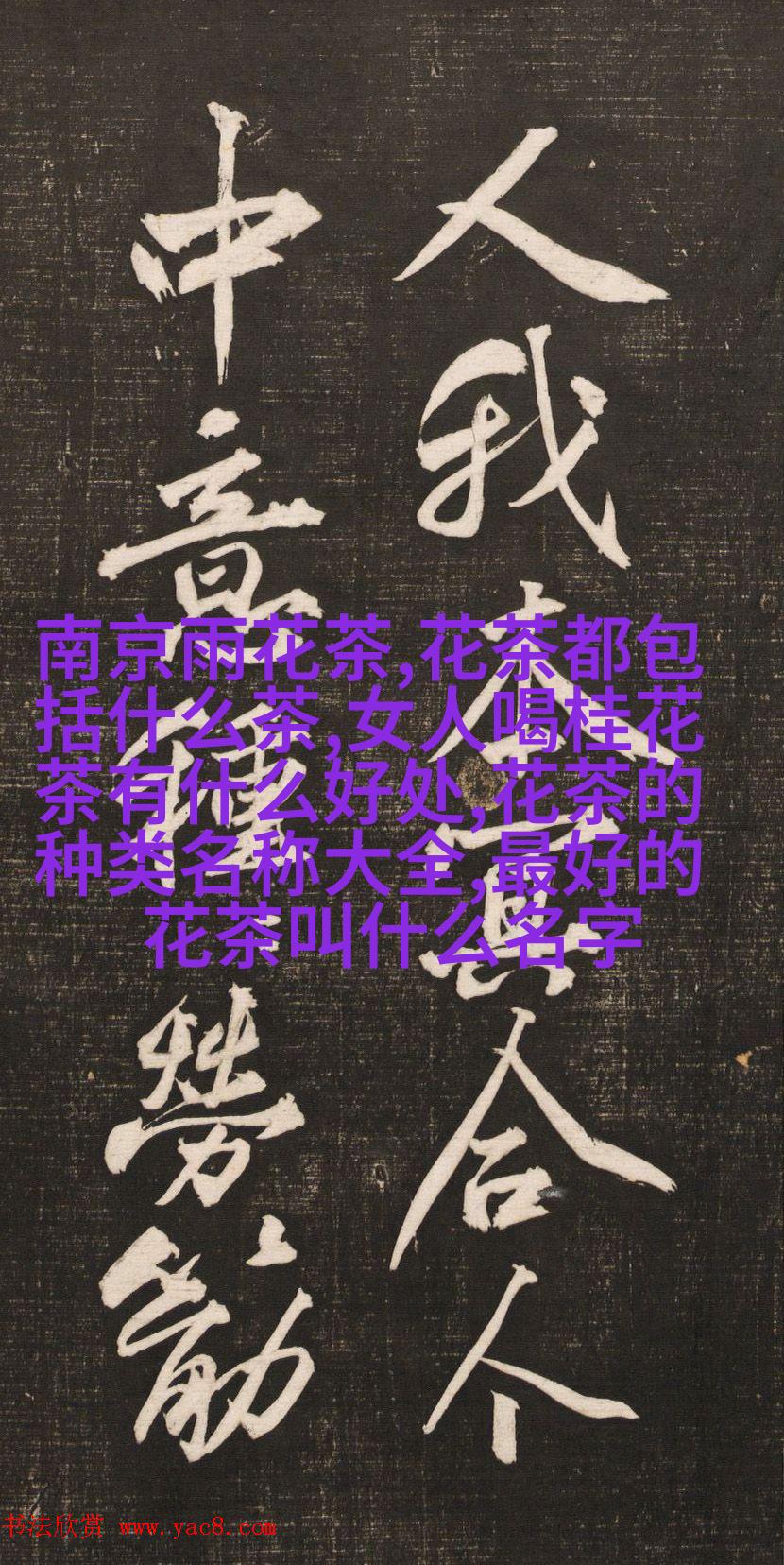

学府轶事:对联之谜与文化深度

在中国的传统文化中,诗词和书画是承载着千年文脉的重要媒介,而对联则以其独特的形式,成为了一种特殊的文学艺术。它不仅能够展现作者的心意,更能反映出时代的精神风貌。在学府中,尤其是古代士人的家庙或园林里,对联常被用来装饰门额、柱头等处,它们不仅美化了环境,还蕴含着深远的人生哲理和社会价值观。

对联故事

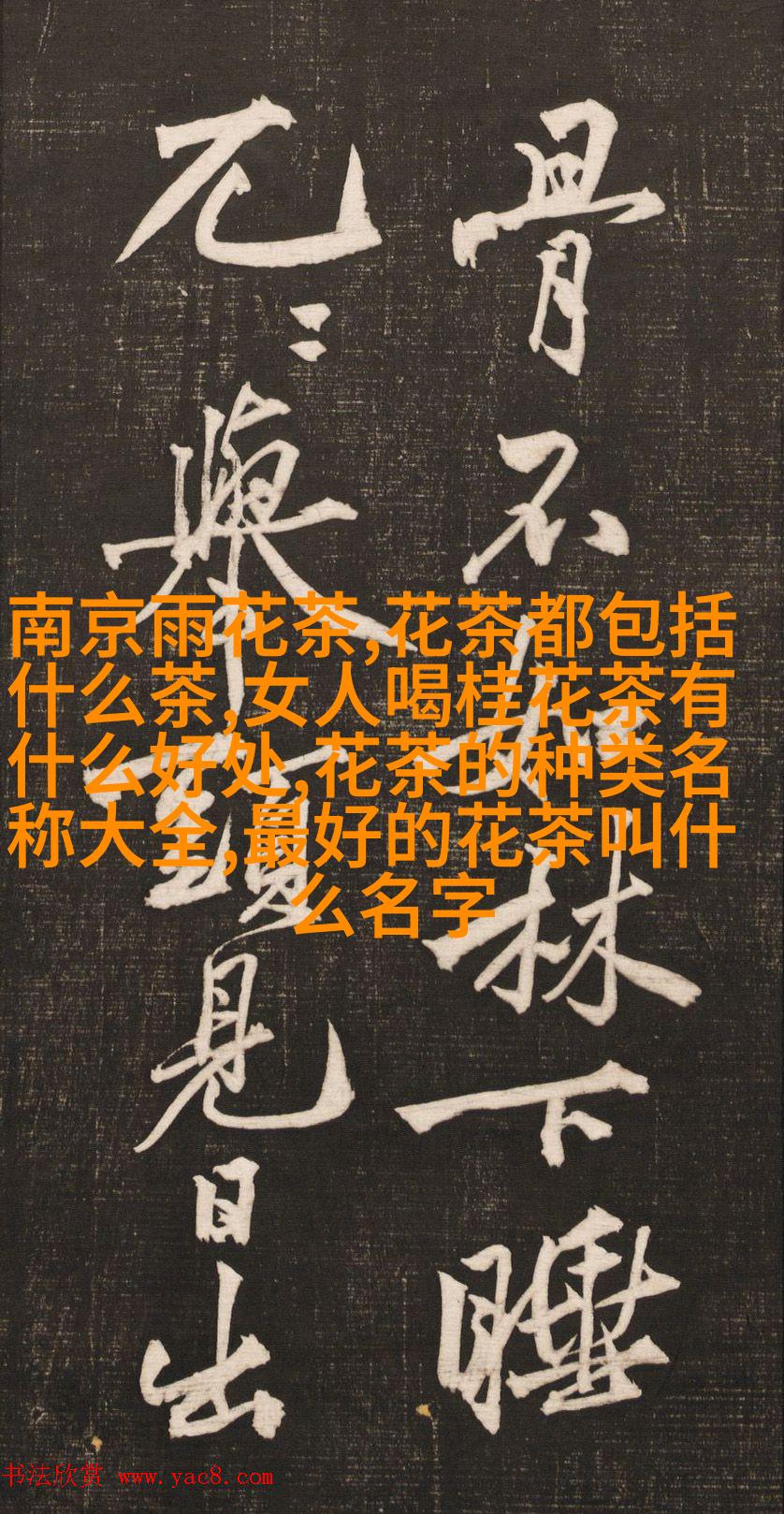

在古代,有一位名叫张家的士人,他非常喜欢写作,但他的作品总是不够精彩。他听说过一个秘密,那就是在某个夜晚,如果一个人静心默想,将自己的灵魂附到对联上,那么这个对聯就会变得神奇。那个夜晚,他遵循了这个秘密,将自己的灵魂附到了墙上的一句“春风拂面花自红”,结果第二天醒来,却发现下方竟然出现了一句“秋月挂空月自白”。他惊叹于这不可思议的情况,便将这一切告诉给朋友们。

对联之谜

有一个关于清朝时期的一个著名故事,说的是一位才华横溢但性格孤傲的大臣,他有一次被派去为皇帝举办一次宴会。在准备过程中,他决定自己亲手创作一些表达祝福的话语。这时,一位老仆人向他建议:“大帅,您可以试试创作一些双调诗词。”但是,大臣坚持要用对联,因为他认为只有通过简单而又精炼的文字才能真正地表达出内心的情感。

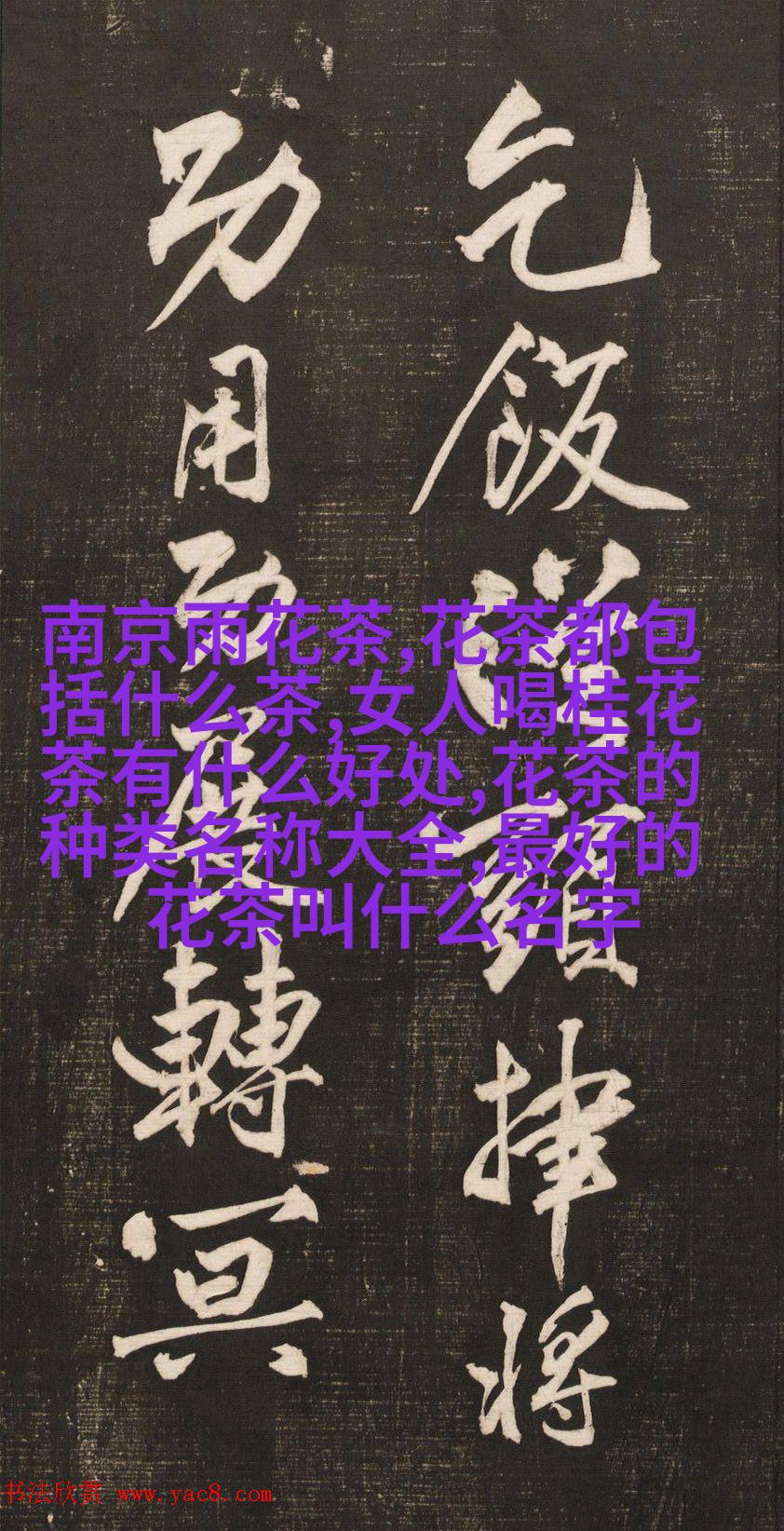

文化深度

除了作为一种文学形式外,对联还蕴含着丰富的文化内涵。例如,“梅花笑寒雪”、“松风送绿意”这样的对联,不仅描绘自然景色,也隐喻着君子之德,即使在逆境中也保持冷静从容。而“春泥扶疏草”、“秋霖润稀谷”的典故,则体现了农业文化中的勤劳致富理念,以及顺应自然规律的人生态度。

学术探究

现代学者对于古代诗词和书画进行研究时,也常常会关注那些看似平淡无奇却隐藏着深刻意义的小小字句。比如,在《唐诗三百首》中的许多篇章,都有运用巧妙的手法构建出的既美丽又寓意丰富的小型组合,这些都是后世研究者的宝贵资料之一。

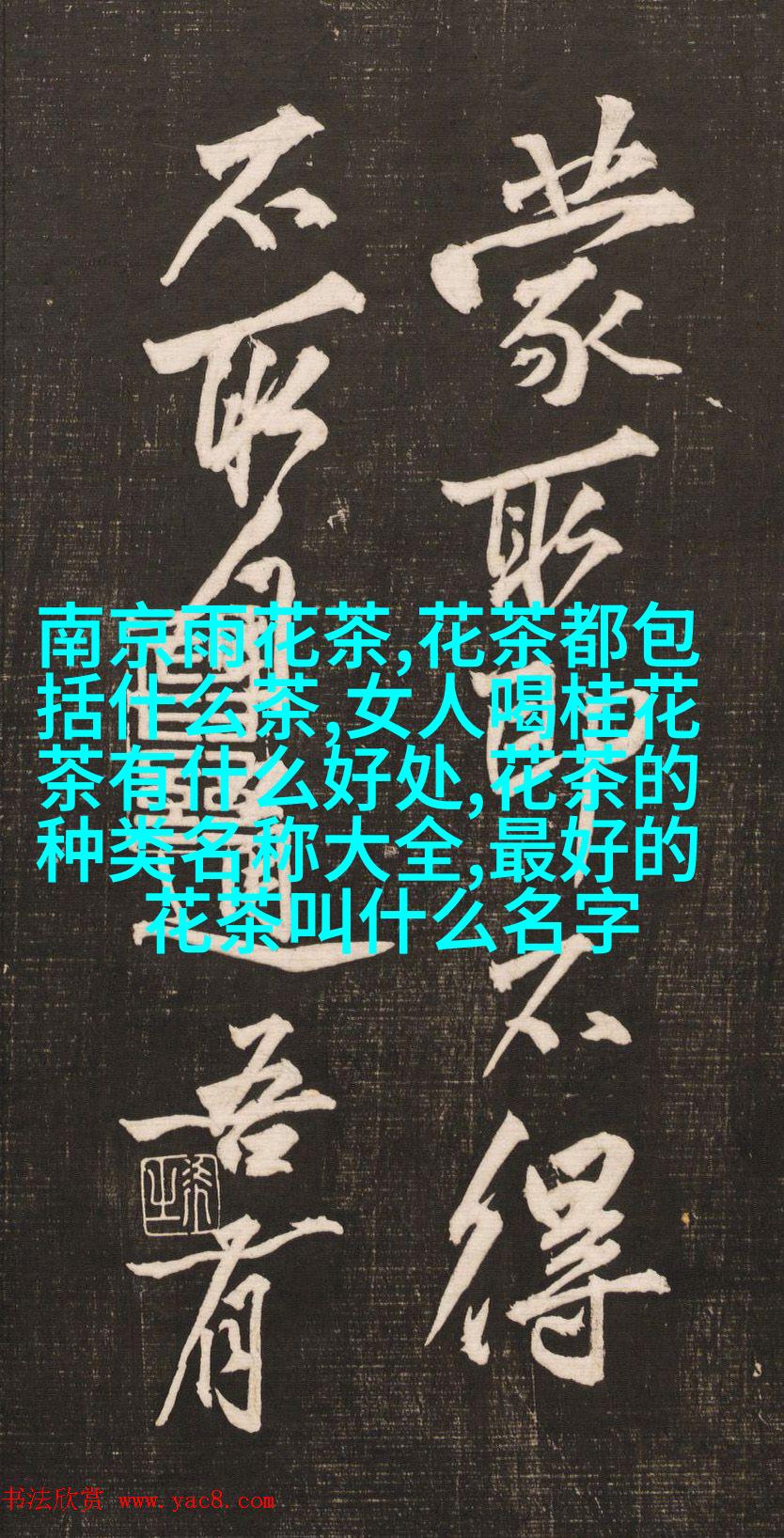

传承与创新

随着时间流转,对抗日战争期间的一位女学生,她利用她所学习到的汉字知识,为自己编织了一系列充满希望与力量的小小歌曲。她把这些歌曲藏匿起来,以免被敌军发现,最终她的作品成了抵抗运动中的重要精神武器。此类情形证明,无论是在何种困难环境下,只要我们掌握了正确使用语言工具,我们就能找到共鸣点,与周围的人建立起联系,从而共同前进。

教育意义

今天,当我们回顾过去,用历史文献记录下的每一个细节都好像是一幅巨大的图卷,其中包含了成千上万条生命、思想和梦想——那么,让我们一起走进这些图卷,寻找那些最微妙、最具有教育意义的事物吧!因为,每一行每一列都是人类智慧结晶,是连接我们的桥梁,是启迪我们的灯塔。在这样做的时候,我们也应该思考如何将这些宝贵资源带入当代,用它们激发新的思想、新生活、新希望,这样才能真正实现传统文化与现代教育相结合,使得学术界更加繁荣昌盛,同时也让更多人能够享受到这种智慧财富带来的益处。